教育部发布心理健康促进方案,旨在缓解学生压力

一位英语老师在课堂上泪流满面地呼吁学生不要再升学,这一幕引发了社会各界的高度关注。这不仅是个别教师的无奈,更暴露出教育体系中潜藏的压力与学生心理健康问题。在竞争日益激烈的环境中,学子的压力似乎与日俱增,如何平衡学业与心理健康,成为了亟待解决的问题。

教育压力的真相

越来越多的研究表明,过重的学业负担成为学生心理健康问题的主要诱因。根据某项调查显示,近70%的学生表示感到学业压力,而其中又有20%的人群出现了焦虑抑郁的症状。教育的本质是为了学生的全面发展,而非单纯的考试成绩。在这种背景下,教师、家长和社会都应该反思现行教育体系是否真正以学生的福祉为核心。

许多网友针对这一现象发表了意见。一位网友提到:“我每天都在熬夜复习,感觉像个行尸走肉,根本不知道这样努力究竟是为了什么。”这样的声音在网络上屡见不鲜,许多学生在自我期许和外部压力之间左右为难。教育应当鼓励探索与创新,而不只是一味追求成绩,培养学生的兴趣和能力才是更重要的目标。

心理健康的重要性

与学业表现密切相关的还有心理健康。教育心理学家指出,心理健康不仅影响学习效果,还决定了学生对未来的信心。心理健康问题的不断加剧,使得教育问题成为了全民焦虑的焦点。

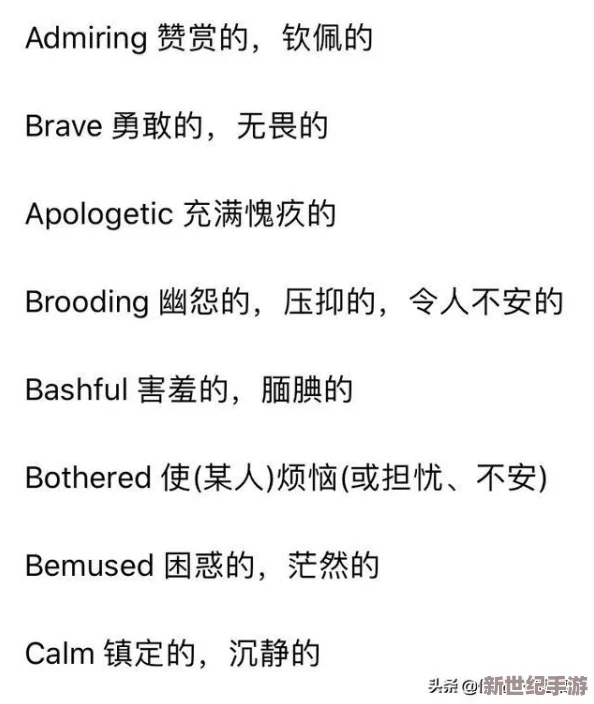

在一些国家,学校已开始实施心理健康课程,帮助学生识别和管理自己的情绪。一位在校大学生分享道:“上大学后,我参加了一些心理健康讲座,才意识到心理咨询有多重要。我第一次学会了如何应对压力,这对我后来的学习生活帮助很大。”这一举措在提升学生心理健康的同时,也提高了他们的学习效率,值得国内学校借鉴。

教师的角色在其中不可忽视。研究显示,教师以身作则、表达对心理健康的重视能够有效降低学生的焦虑水平。专业心理人士建议,将心理健康教育纳入教师培训中,使教师能够更好地识别和应对学生的心理问题,并提供相应的支持。

探讨与思考

在面对重重压力时,我们必须进行深入思考。问题是:如何调整教育体系,以减轻学生的学业负担?又该如何提升教师的心理健康教育能力以更好地服务学生?

教育专家提出,教育改革应从课程设置、考试制度等方面入手,减少机械化的应试教育,鼓励素质教育的发展。而教师也需要通过培训来提高自身的心理素质和教育方法,以便更好地应对学生的需求。

另外,社会各界的共同参与也不可少。心理健康问题不是教育界的独角戏,而是一个全社会需要参与的主题。家庭、学校与社会的联动,是帮助学生减轻压力、提升心理健康的关键所在。

《英语老师哭着说别升了,背后隐藏的教育压力与学生心理健康问题引发社会广泛关注》